今天这篇,是来自伦敦大学博士候选人樊响博士论文其中一章,关于20年来中国民间观影、盗版以及迷影文化建立的重要论述。

樊响于去年夏天走访了一圈北上广深各地的观影团体、与此相关的人士,以我所知,这是关于这个话题历来少见的、重要的论述。

若从90年代中后期算起,中国成规模的民间观影文化至少有20年历史,贯穿这20年的,盗版文化如影随形。

一方面,中国完整地复制同步了欧美日韩的DVD文化,用隐秘的地下流传的方式传播,它在客观上以大爆炸一般的规模,迅速为过去缺失的电影史补了功课;另一方面,与其同步成长起来的影迷也构成了各种形式的迷影文化。

可以说,过去20年没有盗版,今天中国的影迷文化也会逊色不少。随着盗版在中国屡被清查,加上网络资源迅速取代,盗版渐渐销声匿迹。

它是如何兴起的?又是如何衰落的?它给中国人带来了什么影响?这篇论文试图在那些琐碎的尘埃中厘清一段正在被遗忘历史。

家庭空间、盗版和迷影的兴起

在中国这个缺乏艺术电影发行放映体系的国家,盗版通过家庭空间为大众带来了一种接触世界各国艺术电影的途径。

Barbara Klinger (2006)认为家庭空间可以看做电影(院)的放映一个附属场所,电影得以在一种不同于影院的语境中被重新销售、发行及消费。

然而, 由于中国本身并未形成类似西方的成熟电影产业链,其观众无法进入到与西方类似的媒介接受语境中。在我国公开放映的内容是受限的,这使得家这一私人空间成为观众接触多元电影文化的主要区域。

与传统意义上的影院公开放映相比,这种私人语境中的“放映”与在电视上观看影片更相似。

关于通过电视屏幕观看电影的话题已经有很多学者进行过讨论,他们主要认为这是一种“碎片化”的日常实践 (Ellis, 1982: 119),并且是在家这个具备多种外界干扰的环境中进行,这导致观众无法像在影院中一样全神贯注投入到电影中去(Corrigan, 1991),从而使电影的本真受到了威胁 (Hill, 1998)。

根据电影理论家Casetti (2009) 的说法,当观影地点被重新安置时, 观影体验会表现为更个人化,也更具前瞻性。

我认为中国的家庭空间体现出一种二元对立的趋势:一是它中和了国家权力和个人惯习(habitus)的权力关系,即通过正版视频和电视传播来调解公开放映和私人观影的关系;二是盗版的兴盛带来更个人化的观影体验,从而终于让家这一私人空间成为一个“独立”放映场所。

在中文中“家”的概念与“国”的概念常常是相互联系的,“国家”亦可以理解为“国的家”。这体现了儒家文化价值观中个人,家和国家的密切联系:“修身,齐家,治国,平天下”。

也就是说,个人,家和国家中间并不存在明确的界限;一个人的行为可能会影响整个国家的命运,反之亦然。中国人的惯习(habitus)正是在这种家庭生活与国家统治机器的交互作用下培养出来的。比如,每天晚上7点准时在电视机前收看新闻联播曾是无数个中国家庭日常必要的仪式。

同样地,家庭影像传播的早些年也经历了类似的个人兴趣与国家政权体制二元对立的情况。

1993年VCD引进中国,电视播报不再是家庭影像的唯一表达方式,中国观众也终于可以通过碟片市场获取更多的选择。与广电总局近乎苛刻的审查态度和引进片配额不同的是,文化部对碟片的容忍度相对高一些 。

也就是说,观众可以通过家庭影像的正版发行得来接触很多国内外无法在院线上映的电影 。

当然,国家权力始终在影院和非影院的双重空间中扮演决策者的角色——正版光盘的发行始终由官方垄断,不仅审核过程相对缓慢,电影情节也需要根据指示相应删减。

比如,贾樟柯的《站台》2006年才得以在国内正式发行,这距其威尼斯电影节首秀已时隔6年;李杨的《盲山》也是经过修改结局才得以在国内发行。那么即使相对于院线放映来说,正版影像已经处于相对宽松的监管状态,家庭空间仍反映出与长期存在于影院公开放映中类似的权力关系。

然而,不管是《站台》还是未修改版的《盲山》都可以在盗版市场寻到踪迹。

2002年,万代影视首先在日本发行了《站台》,很快,贾樟柯从自己经常淘碟的小贩口中惊讶得知盗版《站台》 即将上架的消息。

盗版是作为一种非正规的发行渠道来让贾樟柯及其他艺术电影作者的作品得以绕过审查,从而进入千万百姓家。

正如很多学者都论断的那样,新型数码传播技术打破了传统的权力构成从而重塑电影产业(Wang, 2003; Gao, 2015; Zhang and Zito, 2015)。

的确,随着数码传播技术的发展,盗版得以发展,空间限制被打破,观众等待新电影资源的时间被缩短,拥有比观看官方媒体更多的选择。

而我则更同意Ingawanij的观点,她在讨论东南亚电影观众和盗版的关系时说:

“商业艺术电影院线的缺席,或者说官方长期僵化教条的电影欣赏方式,以及价格合理的艺术或独立电影DVD资源的缺乏,让人们更加渴望去拓展他们的观影视野,从而通过观看盗版的方式来满足自我。” (2012: 10)

正是这种普通人对开拓视野的渴望才刺激了盗版的传播而非技术决定了我们能看到什么电影,以什么方式来看到这些电影。

张英进在《Cinema, Law and the State in Asia》中说:

当代中国存在一种自由, 那就是曾经电影专业人员专有的特权已经土崩瓦解,取之而来的是,越来越多的电影大师从广大的消费群众中产生。(Zhang, 2007: 226)

那么,因观众主动参与实践而产生的盗版让家庭空间成为一个更自由更加个人化的新电影空间,一个终于可以独立于官方话语之外的“放映”场所。

“九区”DVD

盗版 DVD做为盗版的一种物质形式,它生产和制作的过程由从事盗版行业的个体所影响。这些个体对盗版DVD的投入一方面促进了迷影文化的形成和传播,另一方面也体现了他们在后社会主义的语境中参与社会文化议题的需求。中国的艺术电影消费在DVD时代的激增标志着一种全新且持久的电影文化的产生。

自从2000年初, 一些中国影迷就开始沉迷对“九区”DVD的收藏。

“九区”DVD可以说是盗版碟的一种民间暗语。这个术语来自于DVD的国际区码,这一区码系统由美国八大影业制定, 将世界DVD市场主要分为六大版块,每个地区售卖的DVD播放机只能播放来自同一区域的DVD,从而保障每个地区影音产品发行商和经销商的权益。根据地区的不同情况,这个系统还允许每个地区的版本承载不同的文本构成,比如,字幕选择,花絮,导演剪辑版,加长版,等等。

“九区”DVD则是不属于任何一个地区的“破解版”,它可以在任何DVD机上播放。

“九区”DVD不仅仅是跨区域播放,甚至有可能具备比单一区域正版版本更好的视听效果,更多的特效和字幕选择。

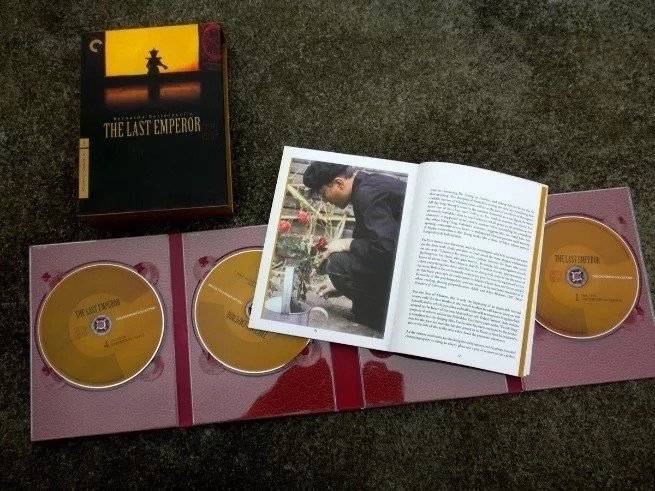

比如,2010年CC标准公司发行了贝纳尔多·贝托鲁奇《末代皇帝》(1987)一套四碟的特别珍藏版。

很快其盗版即在中国上市,这套盗版碟首先承袭了原版影片和包装设计,同时还包括了10个不同语种的字幕选择,以及来自其他区域的超过430分钟的特别专题(包括四部专门购自日本原满洲映画协会关于溥仪的纪录片)。

当然,并非所有“九区”DVD都是如此制作精良。但确定的是,“九区”DVD不仅区别于VCD时代那些或从影院直接录制或通过普通家庭录影复制技术获取的不甚清晰的画质和粗糙的音效,而且是为有鉴赏力的观众和收藏者提供的一种对电影形式和文本内容的选择、聚合及重组。

盗版精装版《末代皇帝》(图片由魔灯提供)

品牌背后

对于“九区”一代的影迷来说,形形色色的盗版商品牌在他们的电影体验中扮演重要角色。

自从2000年初DVD开始取代VCD的市场地位,对很多盗版买家和销售商来说,影碟“质量”和“选择”的重要性愈发超过“速度”。

对于忠实影迷来说,多年观看VCD粗糙的画质的经验让他们宁可花更多的时间等待更高画质和更准确字幕的资源出现,从而获得更好的观影体验。

另外,由于盗版界竞争愈演愈烈,盗版发行商和经销商也都在寻求新的方式来吸引更多的买家,通过获取的符号资本来最终实现经济资本的攫取。

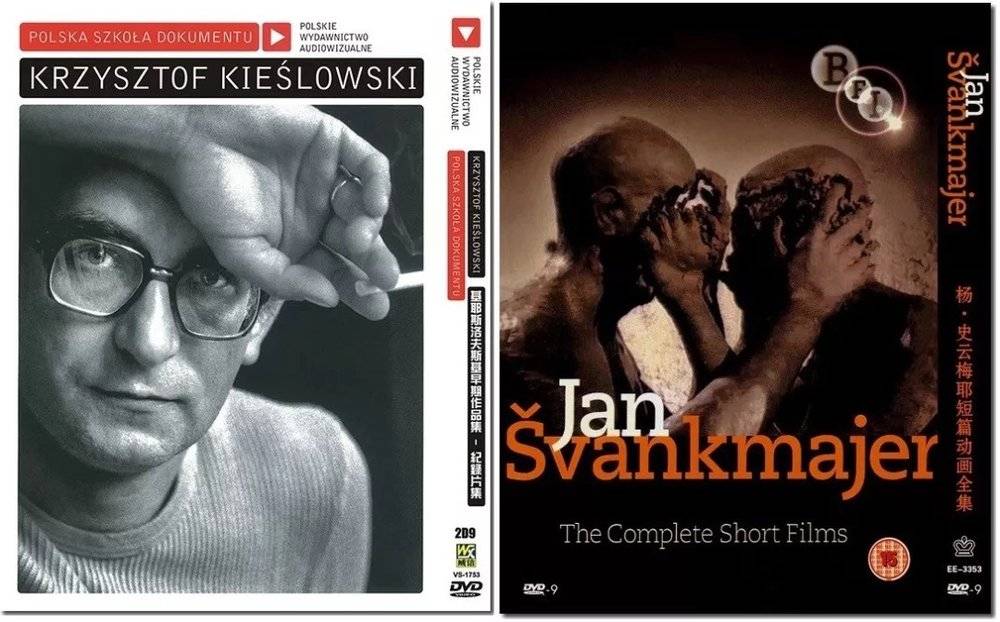

其中,最直接最显而易见的方式就是建立有特色的盗版品牌。当时,每个盗版公司都在自己制作的DVD包装上印有本公司的名称,LOGO,以及序列号。

如下图所示,盗版制作公司英皇(EE)和威信(WX)的信息都印在该DVD包装的右下角。这种将品牌商标与原始包装本身合为一体的行为可以说是一种试图为盗版正名的行为,一种对制作权威性和 “版权”的宣布。

图片由魔灯提供

新玩法

有了自己印制的标签,盗版DVD品牌在买家间口口相传的声望就格外重要。为了收获更多的忠实顾客,也为了获取更多的符号资本,盗版界迎来了“新玩法”。

“新玩法”这一词是一位投身盗版业多年的受访者W在采访中提出的。法国学者布迪厄经常用“游戏” (game)来类比社会场域中的规则和管制,在这个场域中每个玩家的惯习和拥有的资本都通过他们的地位表现出来。

那么盗版DVD市场的“新玩法”则可被理解为是后VCD时代产生的一种新游戏规则,即符号资本的积累与单个“玩家”的实践有着密不可分的联系。根据我对盗版公司威信前发行总监和员工的采访与观察,这种新的游戏规则主要体现在对品种扩张和质量提高的要求。

正因如此,越来越多的艺术电影DVD开始进入市场,进而进入私人家庭空间。

2006年,W开始从事威信选片人的工作,通过对世界电影工业动态的观察来为该公司寻求可用于盗版发行的影片资源。

在W的带领下,威信在6年间发行了超过7000 个品种的DVD资源,其中至少20%为艺术电影,比如《东京物语》,《红色沙漠》,《七武士》,《精疲力竭》,《豹》,《圣诞快乐,劳伦斯先生》,《隐藏摄像机》等等。

在我的认知中,盗版商应是为牟利益不择手段,因此我十分惊讶于其发行总监对看似难以盈利的艺术电影所具备的容忍能力。

2017年夏天,在W的介绍下,我得以采访他早已不再从事盗版DVD生意的发行总监,当时他正与新生意合作伙伴在一间吵闹的KTV消遣。他承认出品尽可能多的品种是当时的基本竞争策略。

“他(W)不需要说服我,”盗版商说,“我从来没看过艺术电影。我也没有什么文化。我所知道的就是这个市场的竞争非常激烈。我们的目标就是尽可能多的品种, 即使没有利润,因为顾客会看你是否有他们想要的一切。」”

也就是说,在盗版市场,大众商业电影贩卖比比皆是的情况下,出品艺术电影被看做一种拓展新市场和新目标观众的有效竞争策略 。甚至有一些盗版商会专门制作邪典电影,实验电影或其他冷门电影,这些盗版品牌制作的DVD让小众电影影迷趋之若鹜。

毋庸置疑,每个DVD买家都会希望自己购买的碟是物美价廉的,即在能欣赏与正版光碟相似甚至更好的质量的情况下花更少的钱。

这里的“质量”不仅仅指画质,更包括导演的名气声誉,字幕,声效,花絮专题的选择,甚至主菜单的设计。保证碟片的精良制作就意味着要制作速度会相对缓慢,这样就有可能会影响利润,甚至让竞争对手渔翁得利抢先一步发布资源。

“其实无论你做3个版,5个版,8个版,你最后输出一张碟的价钱是一样的,”W 承认威信在制作《末代皇帝》的精装版损失了16万人民币正是由于其制作周期过长:“有人出了单碟,有人出了双碟,我们出了四碟,加了满映纪录片讲述溥仪在满洲登基的纪录片,我们还专门在日本订了纪录片过来,但是做的太慢了,这是亏损最大的一次,但是老板也没有说什么。”

尽管如此,如让所有的DVD都保持《末代皇帝》的质量是不现实的。除了《阿凡达》这样的商业巨作,每个盗版商都希望从各方面做到最佳,其他类型的电影的制作质量完全取决于制作者的个人喜好。

如威信前技术人员G回忆道:

快的话我可以两个小时就完成,从毛片到压制成碟,你能想象吗?我也可以做的很慢,两三个月才完成一部。这完全取决于你想把它做成什么样。

我们做的最极致的一次是《乡愁》,那个东西很复杂,因为有日本的版本,有英国的版本,也有俄罗斯的版本,每个版本拼在一起各取所长嘛, 然后还有很多花絮,前后做了大概半年,然后还要验片,这部片子全国应该没有人比我们看得多了!

那么,一个对《乡愁》不感兴趣的制作人员参与制作或只将其视作两小时的快作,这也体现出整个DVD制作传播过程中每个行动者的能动性是如何渗透在盗版文化中的。

“淘碟”作为一种个人化的观影体验

对于新千年头几年的影迷来说,“淘碟”是他们观影经历中必不可少的一部分。

这里,“淘”,作为一个动词,表现为与简单的“买”不同的意义,且更接近于Anne Friedberg在Window Shopping: Cinema and Postmodernity中的描述:

“这蕴含着选择,一种寻求独立自主选择的过程…,将自我满足, 专业知识, 以及物理移动相结合”(1993: 57)。

在Friedberg的观点中,在城市环境与商品文化的语境下,“购买者与商品建立了一种社会关系”(1993:53),大型商场这类的公共空间和VCR的家庭私人空间都是被一种主观控制移动的虚拟目光(gaze)构建的,这种目光重铸购买者之间的关系,观众之间的关系,主观性和媒介消费的关系。

由于盗版的不合法性,这种对一张张盗版DVD搜索的目光主要发生在半公开或半封闭的空间,这类空间也大多只被忠实主顾熟知。

根据Friedberg的观点,我想要讨论的是,在地下盗版碟店的语境中,DVD影迷的行动首先依赖于他们的社会关系,其次包含了他们自己对DVD光盘的主观判断以及对世界电影世界的探索。

从电子市场到秘密碟店

那天杨璐和我在大渡河路电子市场选购VCD,我们非常仔细地在每一个摊位上进行挑选,生怕遗漏了什么好电影,但当发现摊位有近百个,而时间却逼近关门时,我们明显加快了眼镜的判断力。

为了节省时间,我和杨璐兵分两路,以每人分看一个摊位速度向前递进。我看的那个摊位上VCD都散落了一桌,每个顾客都拿着一摞片子在选购。

我的眼镜被一个名字吸引住了:《暗恋桃花源》?好像哪里听说过?好像蛮有名的?没有进一步追问自己,我买了它。(《等待电影的日子》,2016: 287)

徐鸢,是中国第一家观影团体 “101办公室”的创始人之一,他在对1997年在上海的淘碟回忆中,描述了自己和朋友购买VCD的场景,他将电子市场这样一公共空间与自己在众多碟片中巧遇 《暗恋桃花源》的经历连接起来。

随着数码技术的发展,电子市场这一场所在中国的各大小城市中心或核心街道逐渐建立起来。在这里,人民可以买到比市价更便宜且品种更丰富的电子产品。盗版光盘在这里几乎明目张胆地被公开销售,而在签署WTO协议前,政府和地方监管部门也都并没明确进行对盗版的打击。

徐鸢并不是唯一曾在此类公共空间购买盗版光碟的人。很多受访者都回忆了自己在电子市场淘碟的经历。

H早年经常由于工作的缘故往返于不同城市,每到一个城市第一件事要做的常常是造访当地的电子市场:

“我们买碟的人,去到一个城市,就跟吸毒一样,去到一个陌生的城市,你要是常买碟的人,保证两天之内肯定会买到卖碟的地方,就跟吸毒的人一样到了地方就能找到午饭是一个道理,大家会有那种感觉,知道哪些地方可能会有一些这种文化产品的东西的出现 。”

H的话中体现21世纪初期的中国特有的一种消费主义文化崛起与接触外来文化产品的欲望相结合带来的(电影)文化体验。

经过了多年的淘碟,H目前在深圳经营一家迷影观影俱乐部,其中有一整张由“九区”DVD装饰的墙。然而,这里面的DVD却鲜有出自电子市场。

“那些摆在台面上都不是很好的货色,一般艺术电影他们都不会愿意进的,他们进一些大片,在柜台上去卖,”H说道,“好的艺术电影都会在固定的一些卖家的手里。”

当时,为尽量减小艺术电影可能带来的经济损失,盗版制作公司对每个艺术电影的发行量都有固定份额,比如威信每个品种就只出版3000部。

这说明,除了那些被固定商贩收走的片子,只有很有限的艺术电影DVD散落在全国各地的经销商处,那么在人来人往偌大的电子市场能淘一张梦寐以求的艺术电影DVD是常常要看运气的。

一个观影俱乐部的DVD墙

很多专门售卖艺术电影的商贩都倾向于在相对隐蔽的地方开展业务,而非在电子市场这样的公共场所。

根据W的回忆,他第一次上某DVD论坛时还没有从事盗版行业,论坛上所有关于DVD购买地点的信息都用拼音首字母代替。

“我在哪里可以买到DVD?”是W在 论坛上发布的第一条帖子,这条帖子很快就被管理员删除并随之以警告:类似话题严厉禁止。

但很快,他收到了管理员发来的私信,里面有如何找到一家地下碟店的详细介绍。这家隐藏在菜市场中的碟店代号即为CS。

“其实是一个很隐蔽很肮脏的地方,就是在一个居民楼里面,要去那个居民楼,你要穿过一条很泥泞的路,两边都是菜市场,广东天气常年潮湿,气味很大,他们在居民楼里面三楼,上去之后别有洞天,是一个大概有百多方应该是三房一厅的屋子吧,然后就摆满了碟,每个房间都摆满了碟,”W回忆道。我的另一个受访者K也回忆她的朋友曾带自己去过的一家秘密碟店:“是以前非常旧的那种厂房,很破烂的,楼梯都没有灯,很黑的,要走过一个狭窄的那个楼梯,住的也都是打工的,好几个人住一间房。总之是很隐蔽的房间,没有人带你都找不到那个地方。”

和W和K一样,很多受访者也都提到过曾在其他人的介绍下去地下碟店买过盗版DVD。

在这种情况下,如果我们将艺术电影盗版DVD看作一种具体文化资本,那么该资本积累则取决于由其持有者的社会关系(社会资本)。

这种相对狭小隐蔽且专门贩卖艺术电影DVD的空间与在之前所讨论的公开或半公开场所不同的是,行动者的视线移动不足以让其寻得自己想得,盗版DVD的销售和艺术电影的传播在很大程度上依赖于行动者的社会关系网,这个关系网的核心即为作为被渴望的文化产品的艺术电影。

除了影迷间的社会关系,影迷和盗版商贩的关系同样在这个关系网中扮演重要角色。

“我跟碟贩子, 我们都是很好的朋友,来新货他肯定会给我发个短信的。来新货的频次是他们每天都会进货的,有大量进货的他们每周都告诉我,但我基本一周去两次,这样我就会保证我不会遗漏掉新的品种,他出过,但是我没有见到过,我一定要保证我见过,”H回忆道。

纪录片《排骨》 中,盗版小贩排骨的生活就是被他的顾客、纪录片导演刘高明用摄像机拍摄了下来。

在片中,尽管排骨声称自己文化水平低,对艺术电影无法理解,但他却耳熟能详各个导演及其知名作品。排骨有一个记事本上面写满了客户的姓名和联系方式,也了解相熟的客户对什么类型电影和导演感兴趣以便帮他们关注新进或难找的片子。

如果根据布迪厄的理论,不同形态的资本可以相互转化,只有初中文化水平的排骨正是通过努力获取艺术电影相关的知识,与其顾客建立更好的社会关系,从而将文化资本与社会资本最终转化为经济资本。

而另一方面,DVD爱好者们利用自己的社会资本来得以进入隐蔽的盗版碟店,也不仅仅是为了获取更多渴望的文化产品(即具体文化资本)更是由此得以塑造个人电影口味 (即内涵文化资本)。

2005年纪录片《排骨》(导演:高鸣):排骨在查看一本电影词典

从电影圣经到个人片单

2000年左右,有一份电影片单在中国影迷间广泛流传,或通过盗版碟店或是朋友间口口相传。

这份片单涵盖大概200多部由香港电影发行公司“创造社”发行的艺术电影。“创造社”最初由香港导演及影评人舒琪建立,目的是将优秀的外国电影引入香港。

毗邻广东,香港不仅是外国文化产品传入大陆的纽带,也是新价值系统在当代中国逐步建立的摇篮。当盗版商将创造社的电影走私销售至大陆,从此打开了大陆艺术电影市场,也让大陆影迷第一次探索到这个以前从未发掘的电影世界。

在回忆最初淘碟的经历时,Z说她经常花很多时间流连在各个盗版DVD据点去寻找该片单上的电影,“那时候就是求知若渴,那几张A4纸就成了我们的导读圣经,我们就靠着这几张A4纸去找这些片子来看。看到有卖碟的地方都会过去先翻一下,我就记得我翻过一套《红蓝白》,那时候当时是真的很激动!”

在我们的谈话中,Z曾多次提及这份被她称作是“电影圣经”的片单对她的影响。尽管随后还有很多类似片单出现,这份“圣经” 无疑在Z和其他影迷心中塑造了艺术电影的基本形象。

这份片单里面的影片则作为经典(canon) 成为历代影迷的评价艺术电影的标准。Janet Staiger (1985)指出, 通过对电影评价而进行的“选择”在文化和意识形态上是一种包含与排除关系的体现,集中表现“被选择中的”评价标准,是以某种文化、性别、阶级或性取向为核心的观点导向的。

那么,由于该“圣经”是原出自香港导演及影评人舒琪之手,作为受教育程度较高并熟习西方文化的男性,他的惯习也隐藏在这套价值系统中。另外,由于该片单是根据导演的名字分类(或根据国别,但导演姓名亦随其中),它无形中将影迷们带到了一个电影作者中心的世界。

当W回忆他自己第一次接触到该片单的情形,他说:“那份片单上电影导演的名字我从来没听说过,我突然意识到世界上有这么多导演!”W这样的影迷通过对各导演及其作品的追本溯源,开始摸索什么作者什么风格是自己所喜爱的并最终得以构架自己的个人片单和评价体系。

盗版光盘在那些曾经年轻并求知若渴的中国影迷的电影经历中扮演重要角色。

它给他们带来了新的视角,激发他们个人口味和评价体系的形成,并鼓励他们积极投入到与其他影迷互动的社会文化实践中。

对一些人来说,这也意味着让电影完全进入自己的世界,产生对电影本真的爱,即迷影。

盗版DVD不只是求知若渴的影迷的权宜之计,更重要的是激发了一种长期的以迷影为核心的电影文化的产生。

在互联网可以轻松获取电影资源的今天,曾经熙熙攘攘的电子市场和地下碟店早已人去楼空,很多受访者也承认自己已不再购买或收藏DVD。

但当他们在盗版DVD场所游荡寻找一张心仪的光盘时,反复观看在DVD播放机里的“九区”光盘时,暂时得以逃避当权者的文化管控,去发现自我,构建自己的价值体系和电影口味。

作为第一代的中国迷影,他们中的很多人至今仍从事电影相关行业,通过拍摄、发行、放映和影评等多种实践将他们对电影的理解和认知传递给更多观众。

《站台》日本版海报

《站台》日本版海报

iNews新知科技 关注科技,自有新知

iNews新知科技 关注科技,自有新知