“我最喜欢的时代的花滑,不是跳三个四周跳就能赢、跳好多3A就能赢。”“我想要继续追逐自己理想中的花滑。”

今天下午,日本花滑名将、两届奥运会冠军羽生结弦,在提前预告过的发布会上,证实了坊间对他是否要退役的猜想。

官方的说法是不会再以竞技者的身份参与比赛,“转为职业运动员”。

其实这不过是一种默契。

他说自己不喜欢“退役”的说法,冰迷也不愿意接受一个时代落幕的事实。

从下午到晚上,我被互联网与朋友圈的伤心不舍淹没了。

一位还不到28岁、但影响力惊人的体育明星,各路报道与官方账号对他不吝GOAT(Greatest of All Time,即某一领域史上最佳运动员)的赞美,甚至曾经被解说誉为“伟大之上”。

告别的场面却仓促地发生在一个忙碌的工作日,不是想象中的彩带漫天、众人欢呼,多少有点伤感。

但我想说,幸好是现在。

如果他退役的决定发布在冬奥会刚刚尘埃落定之时,我一定会比当下难过一万倍。

未竟之志的“不甘”,是竞技场上所有告别发生时,伤口上洒的那把盐。

但发生在此时,更多的冰迷在不舍之余的心情是松了一口气,甚至有种报复的快感。

或许这不一定最好的时机,却已是最好的决定,而他作为历史第一人留下的遗产,也远远比他未完成的重要。

1

今年6月,国际滑联再一次修订了打分细则,引起争议无数。

原有的5个打分项目变成了3个,“音乐诠释”和“衔接”两项被删除。

这两个打分点,正是对花滑运动员动作与音乐配合能力、艺术感染力的考验。

这一改动,再次把花滑现在最令人诟病的问题摆上台面:

如果大家为了拿高分,只剩下了跳得够高、难度够大,而忽略节目的编排与艺术的美感,那它还是令人如痴如醉的“冰上芭蕾”吗?

普鲁申科2004年的《献给尼金斯基》,致敬芭蕾之神

今年才了解羽生结弦的朋友,可能也会误以为他是一个技术怪物。

毕竟年初那会儿,所有人都在狂轰滥炸地科普,他对最高难度的追求有多么狂热。

但事实大相径庭。

尽管羽生结弦确实是跳跃“卷王”,好几种高难度四周跳和连跳都由他第一次在正式比赛中完成,逼得别人不得不练才能拥有争冠资格。

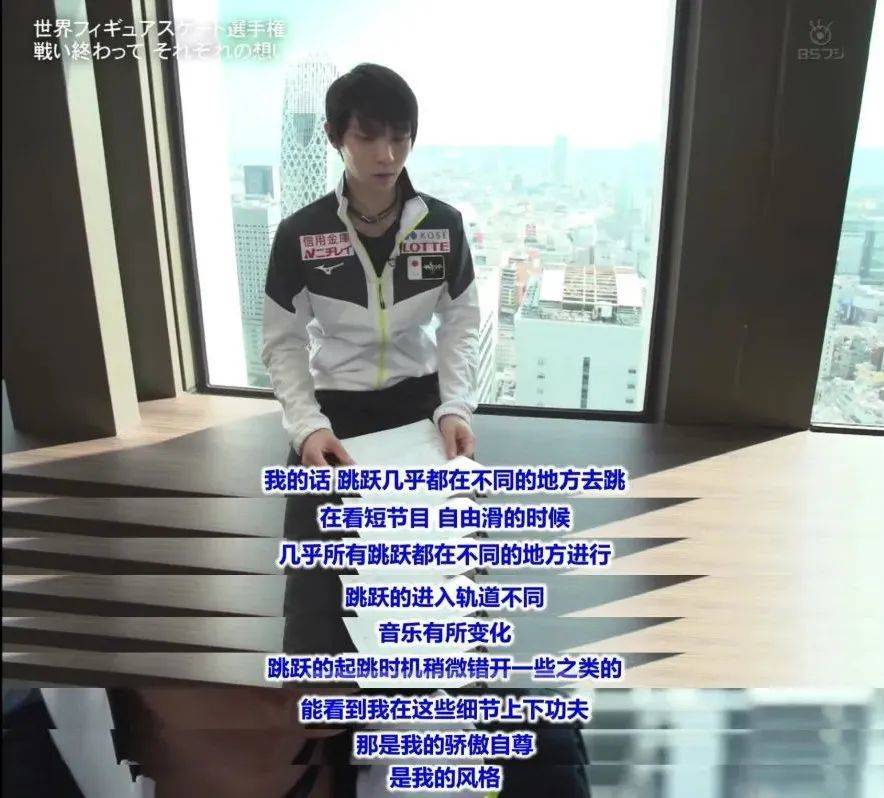

但他对节目艺术编排的高要求,对跳跃和动作要“合乐”的追求,同样严苛到了吹毛求疵的地步。

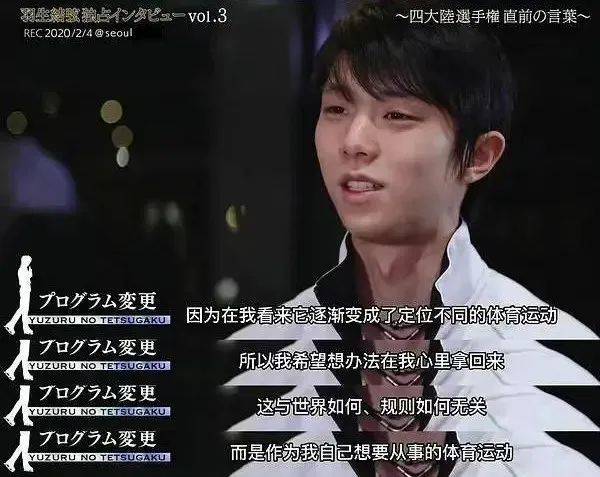

所以,他在退役发布会上毫不掩饰地表示对当今花滑生态的不认可,并不令人吃惊。

看重花滑表演“触动心灵”而不是只有高强度与难度,这和两年前的公开发言中的态度几乎如出一辙。

来源:2020年四大洲赛事前采访

但值得敬佩和让他显得如此独特的,不是敢于说出对现有规则的不满,而是身体力行,“想办法拿回来”。

这项运动一些不应该被动摇的根基,在他的职业生涯中从未被怠慢。

还记得解说陈滢那句让他出圈的高级彩虹屁吗?“翩若惊鸿,婉若游龙”,就诞生在2018的奥运赛场。

但此时,羽生结弦已经为《SEIMEI》打磨了至少两个赛季。

在初次呈现《SEIMEI》的2015年,几乎没有人敢将本国传统音乐作为参赛曲目。羽生结弦不仅这样做了,还第一次亲自参与了编曲。

并且特地拜访了《阴阳师》电影中晴明的扮演者野村万斋,向他讨教动作的要领。手部和步法动作的编排,甚至都是在表达电影中的剧情。

在这种精益求精的要求中,整个团队都“卷”了起来。

编舞师席琳是地地道道的西方人,但她搜罗了大量影视、狂言、书籍,帮助自己去理解日本传统文化的精髓。

这些心血最后留下的,不止是一台为羽生结弦获得无数荣誉的节目,而是证明,艺术与技术可以完美共存,证明东亚选手虽然从来不是这项发迹于西方的运动的中心,却依然可以留下属于自己的烙印。

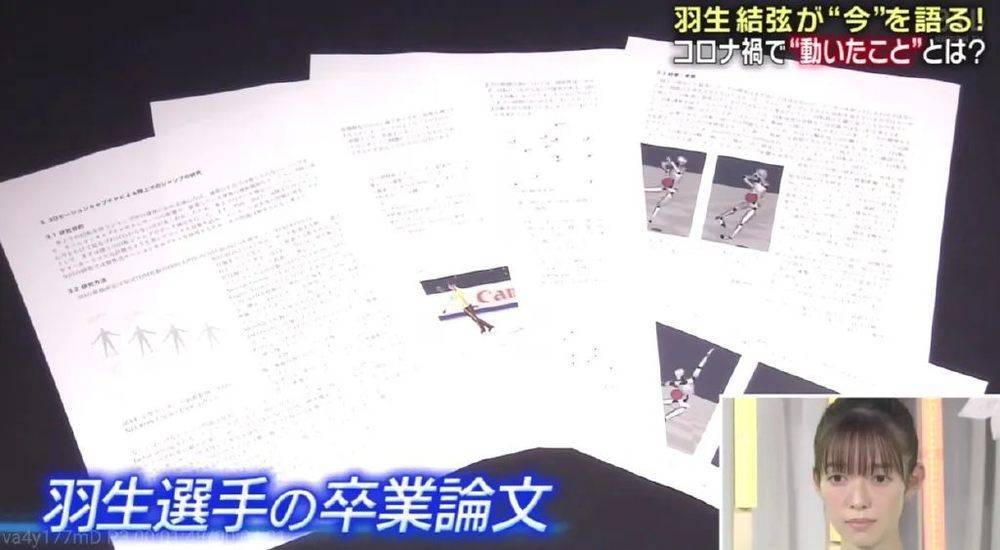

对比赛打分公平合理的追求,也驱动了他在早稻田大学毕业论文的完成,论文题为:《关于无线惯性传感式动作捕捉系统应用于花样滑冰的可行性研究》。

简而言之,就是“比赛中让AI完成更公平的打分,可不可行”。

他在论文中直言:“就现状而言,正因为跳跃的高难度化推进,更让人感到评定标准的模糊不清。”(文字翻译来源:微博@yuzu_angel)

几乎是在明着表达,他所信仰的东西正在遭到破坏。

越来越高的难度竞争下,主观判罚的错漏越来越容易发生,轻易抹杀掉选手的努力。作为花滑史上最强的赢家,他本可以不做这么多辛苦的事。

做了,甚至也可能得不到什么善意和正当的回报,个人的光芒撼动不了一整个体系的顽固力量。

所以对于旁观这一切的局外人来说,此时此刻,放下对抗的压力和包袱去另一片天地,对羽生结弦未尝不是最好的决定。

为了“理想中的花滑”,他已经做出和留下过很多了。

2

至于为什么说此时退役可能“不是最好的时机”?

因为几乎全世界都认为,一位荣誉满身的巨星,最好的退役时间就是在人生巅峰后不要太久的时候,不必经历英雄迟暮和下坡路的难堪,留给世人的只有耀眼的辉煌。

对羽生结弦来说,2018年平昌奥运会夺冠之后当然是绝佳时机。即便是2014年第一次奥运夺金、年仅19岁时就退,也不会受到什么指摘。

这个行当就是这样,“江山代有才人出”,有太多人倒在奥运周期附近从此一蹶不振,能抓住一个站上顶峰的机会就已经够吹一辈子。

但2018年蝉联奥运冠军后的那个赛季,羽生结弦做了什么?

他还在“卷”自己。

在初战因伤失利后,他近乎赌博地改变节目编排,将短节目的四周跳、自由滑的连跳全部放在后半段。

首次在正式比赛中完成了4T+3A的高难度连跳,用精进的衔接步法证明:

“不赢就没有意义”不是热血漫男主随便的中二发言,是真的要践行的准则。

值得一提的是,这部自由滑的曲目正来自普鲁申科当年的神作,《献给尼金斯基》。

当时我一度怀疑,如此高调地致敬他最崇拜的偶像,是否已经在做退役的准备?

后来事实证明,想多了。

他今天在发布会也提到,平昌冬奥后确实想过该结束了,但是4A还没完成、还没有拿过四大洲冠军实现全满贯……

动力这不就又来了。

羽生结弦与花滑皇帝普鲁申科之间,有一种独属于两代巨星的迷人的渊源。世人津津乐道,他作为普鲁申科迷弟,可谓是史上最成功追星人。

当年留着跟偶像一样的蘑菇头、做着一样的庆祝动作,现在偶像的儿子已经变成了自己的小粉丝。

不同国籍和年龄的花滑之王,只有他们两个时隔二十年却构成了彼此辉映的回响。

让羽生结弦小时候就对普鲁申科念念不忘的,是他在2002年盐湖城冬奥会上精彩绝伦的表现。

普鲁申科的自由滑节目《卡门》,是临时更换、准备时间很短的孤注一掷之作,拿出了当时他能上的顶配难度。

但当时年仅20岁的普鲁申科表演出了超凡的自信和昂扬的斗志,甚至让人注意不到因为身体不适而嘴唇发紫。

可惜,他还是输给了竞争最激烈的同门师兄、技高一筹的亚古丁。

2018年,在羽生结弦蝉联奥运冠军回国后举办的冰演上,他对到场的普鲁申科小心翼翼地重提这场比赛。

他问偶像,当时一定承受了非常多严苛的批评,和来自世界的各色言论。

“那你要如何面对花滑这项运动?”

其实不需要真的言语上的答案,普鲁申科早已在自己的职业生涯中身体力行了数十年。不刻意迎合规则,不被外界的声音动摇,用无法动摇的实力去保护自己的艺术表达。

问答的结尾,普鲁申科说了一句:“请跳出4A,下次冬奥会也要赢啊。”

羽生结弦低头不好意思地笑了半天,最后说的却是:

“能听到最想听的话真好。”

我们无法断言偶像的激励和期待是否真的有决定性的作用,使羽生结弦在荣誉满身后又多走了四年。

但至少有一件事非常明显地彰显着,体育运动中巨星之所以区别于明星、“伟大”之所以区别于“优秀”:

有没有什么赌上一切也必须要做的事?作为这个行当当下最顶尖的唯一,你能为它留下什么?

对于这几年的羽生结弦来说,这件事当然就是挑战4A。即便,在奥运会上跳它只会是一件“让他的对手高兴”的事。

说这话的人是俄罗斯花滑名教头米申,他非常明确地在北京奥运之前阻止过羽生结弦跳4A。

不过他随后又说道,“但他不是想作为三次奥运冠军,而是想作为完成4A、给花滑打开面向未来之窗的人铭刻在历史中。”

就算没有4A,其实也可以是别的事,不那么惊心动魄的事。

在意大利资深花滑评论员Massimiliano Ambesi眼中,羽生结弦一路走到现在,不过是在“贯彻自身的信念”。

这信念具体为何,他说得几乎有些刻薄了。

“并非像很多选手在做的那样,四周跳离冰前就在冰面上抹出了3/4的周数,而是用正确的技术跳4A。”

所有优秀的人当然都会在冰面上留下自己的痕迹,留下金牌,留下激动人心的表演,留下超高难度的跳跃。

但最难留下也最珍贵的,恰恰是最简单的——

用正确的方式做正确的事,难而正确的事。

3

这本就是一个巨星愈发匮乏的时代,纵观足篮网极大商业化最成功的运动,仍在统治的无一不是已经进入职业生涯晚期的老马。

幸而冰上还有一个90后,曾扛着现役GOAT的大旗不断召唤。就在前不久,17岁的“天才少年”马里宁晒出了自己在训练中完成4A的视频。

当时不少网友发出善意的惋惜:太可惜了,羽生努力了那么久,他看到后起之秀会不会嫉妒啊。

我想,一定不会。

如果一个人追求的动力仅仅是成为绝无仅有的第一、害怕身后之人的追赶,那么,这瞻前顾后的畏缩本就和攀上高峰的勇敢是相悖的。

不管主观意愿与否,羽生结弦客观上都在他的时代里,留下了不可磨灭的印记。不是让人敬畏而不敢触碰的神圣,而是一种对超越极限巨大的诱惑力。

哪怕是在外人看来,对羽生结弦宝座最有威胁的后来者陈巍,都曾公开表示:

是羽生结弦推动了花滑这项运动的极限,给了他动力和鼓舞。

体育最大的意义,正是鼓舞。

鼓舞怀抱理想的后辈,鼓舞彼此竞争的对手,鼓舞每一个在场外为之欢呼的普通人。这话说起来很俗,却是在这多灾多难的21世纪第二个十年,最无声的力量。

花滑圈内,现在无数后起之秀都表达过自己是追随着羽生结弦的步伐而来,正如当年9岁的小蘑菇头立下“我要在奥运会中超过普鲁申科”的志向。

11年前被羽生结弦捏脸杀的小妹妹千叶百音,如今也已经顺利进入了自己的花滑职业生涯

再现实一点,羽生结弦可能还要为这项运动继续好好发展下去,付出后半辈子。

之前采访里他被问过,怎么看待自己人气这么高,那么多粉丝花钱来看你表演、买东西。

羽生结弦还小调皮地说,因为我的缘故拉动了经济,从现实来讲也是好事。

此话不假。羽生结弦作为名气极高、年收入曾排名全球70名的运动员,个人商业价值的开发一直比较保守。线下的商业行为,几乎都与冰演有关。

今天宣布不再参与比赛后,之后的方向,极大概率也是去创办自己的冰演品牌,进一步推动花样滑冰在日本的市场化。

对冰迷来说,这其实又不失为一件好事。

有时候,休赛期的商演、正赛后的表演滑,甚至反而是更令人沉迷的东西。抛开了竞技的压力,剩下的只有最真诚的、毫无隔膜的表达。

作为2011年日本大地震的灾民,羽生结弦在战战兢兢中重新恢复训练和比赛后,就开始致力用表演滑来表达对灾难的慰问。

很多人最爱的表演滑是《春来了》,但在文章行将结尾,我夹带私货也要热情安利,初次登场于2012年的《幻化成花》。

那是大地震之后的第一年,羽生结弦正是在尚未消散的悲痛与对新生的渴望中,邀请宫本贤二进行了编舞。

那时他也不过才十八九岁。

但已经经历过家园的崩坏、重拾的希望,对国民承诺过要背负起不辱国家代表的责任,也感到有责任通过这支表演为尚处于黑暗中的灾民带去力量。

好的坏的,一切都猝不及防地展开在他身上。

如果要评选羽生结弦绝美标志性动作,我猜,残酷而美丽的贝尔曼旋转、如飞燕般轻盈的hydroblading肯定都名列前茅;

“永远向前”的阿克塞尔跳应该也有一席之地,仿佛是他人生的不可或缺的注脚。

但这个问题问我一万次,我都要坚定地选“鲍步下腰”。

它往往会被编排在音乐最高潮、最令人心潮澎湃之时,没有令人紧绷心弦的高难度,只有恰到好处的热烈自由。

今天怅然若失的冰迷,可能都需要被这份潇洒释怀安慰到。

还记得北京奥运会男单决赛刚结束时,最让人难过的是羽生结弦眼含克制的泪水说,原来不是所有的努力都会有结果。

那个瞬间击溃了太多人,虽然可以用“至少他体会过独一无二的过程”来安慰自己,但终究难以接受空手而归的怅然。

但很快,他收拾好情绪,对媒体的回应是:“生活并不是只有回报一件事。没有收获回报的现在也是幸福的。”

当时听到这个消息的瞬间让我觉得,和这样一位偶像巨星生在同一时代,是幸运的。

高度的自驱力已经带他来到了这里,而他也终于可以淡然越过险峻的山丘。人生或许也可以不必一直像阿克塞尔一般“向前”,未尝不能像是那大气从容的鲍步。

轻捷地划出一道弧线,然后张开双臂,拥抱撞入怀的整个世界。

无论荣辱,无论好坏。

iNews新知科技 关注科技,自有新知

iNews新知科技 关注科技,自有新知