之前我介绍了Sharon Zukin的《Innovation Complex》[1]。虽然书中谈论的是关于产业经济和经济地理的宏观问题,但Zukin提供了自下而上的视角,读完《Innovation Complex》对创新经济如何运作有更具体的认知。不过书中提到的创新经济与创新景观大多集中在曼哈顿和布鲁克林,对于这些要素如何聚集、如何进化,它们的成长路径与空间形态有哪些类型,书中并没有太多着墨。带着这个问题,我翻到了布鲁金斯学会(Brookings Institution)对“创新地理”的研究,其中包含自上而下的分析框架,可以和Sharon Zukin的创新综合体对照阅读。

一、创新经济如何塑造城市

是什么造就了创新景观

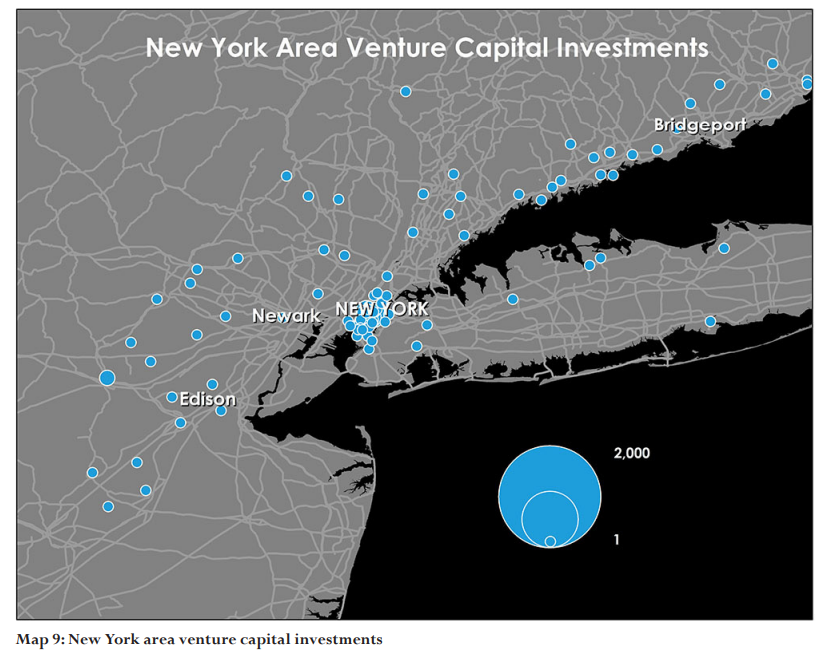

联合办公、孵化器、加速器是令纽约一跃成为科技中心城市的基础生产设施,在从城市边缘向市中心聚集的同时,这些创新设施也在变得更加专精化。在此基础上,风险投资则通过改变资本流向与循环,影响城市的经济地理。

@《Startup City》:纽约的风投规模与创新活动地理分布

不同于硅谷围绕办公园区的、无序蔓延的、以汽车为导向的“nerdistan”模式,纽约的创新基础设施正在将科技企业和初创企业拉回市中心。有研究认为,郊区模式可能只是一个历史中的反常现象,创新、创造力和创业精神正在促进城市中心重新整合。

因此,很难简单地判断创新景观是地区发展的动因还是结果,或许可以这样认为,面对金融危机带来的创伤,创新经济无意中在一些城市开花结果,这加深了更多地方的“创新情结”。《Startup City》提出,创新要素回归城市是一系列社会发展趋势综合作用的结果,例如:

- 企业更有意愿接近人才:创新经济的生产者更喜欢密集的、有活力的、不依赖汽车的地区,即便他们需要反向通勤,这一趋势并不会很快消失;

- 城市的高密度和高效率:对于初创企业来说,密度和效率显然是决策中拥有更高权重的考量因素,Twitter的联合创始人Jack Dorsey提到过,都市中的企业园区带来了多样性和能量;

- 技术性质的变化:科技产业已经不再专注于硬件,许多科技初创公司正在开发社交媒体、或从事多媒体工作(游戏、音乐等)。城市的人才库中将有更多的设计师、音乐人、场景设计师、营销人员、文案等,他们对这些新兴企业来说与工程师一样重要。

@ 美国主要都市区的VC分布

创新经济如何推动布鲁克林的经济增长

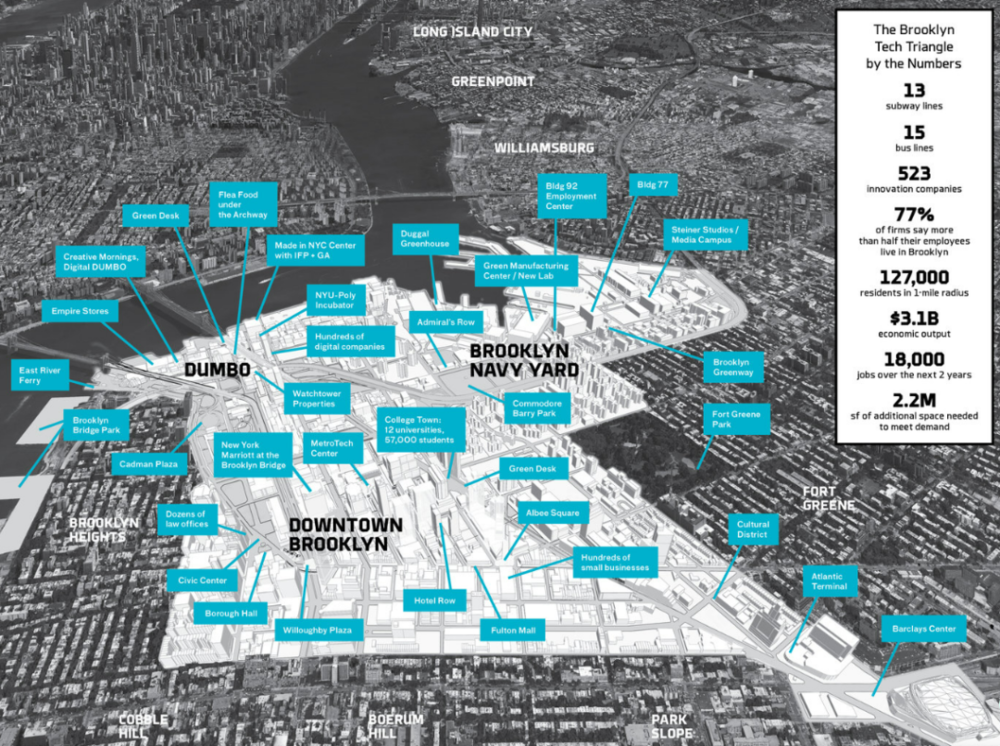

《Innovation Complex》中的实证研究来自布鲁克林的创新岸线(innovation coastline)。从岸线延伸至腹地,DUMBO区、布鲁克林市中心以及布鲁克林船厂围合而成的布鲁克林科技三角(Brooklyn Tech Triangle)是本地创新经济的空间载体。

@布鲁克林科技三角 Brooklyn Tech Triangle

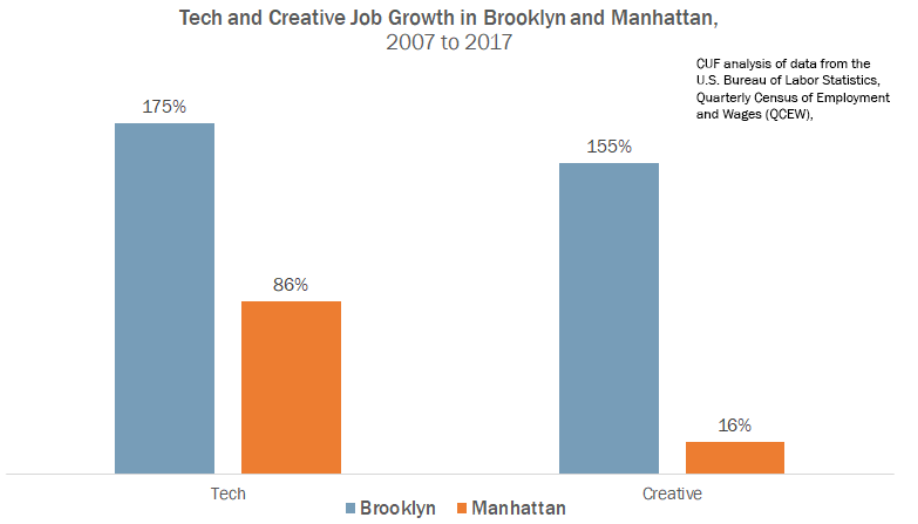

政策智库The Center for an Urban Future (CUF)认为布鲁克林创新经济的增长动力主要来自于:科技初创企业、创意公司以及下一代的制造企业。

布鲁克林科技三角区占地大约8平方公里,拥有约1350家创新公司,创新公司雇员17300人,并产生超过43000个支持型岗位——从2012年到2015年布鲁克林的GDP增长了30亿美元。

布鲁克林科技三角2012年的经济影响为35亿美元,2015年为53亿美元。预计到2025年,布鲁克林科技行业的收入将达到155亿美元。

与曼哈顿的初创企业相比,布鲁克林初创企业更集中在消费品、文化创意、科技制造以及可持续相关行业(环境、能源、农业等)。除了319家软件初创公司以外,这个区的初创企业尤其集中在媒体娱乐(249家初创企业)、商业和购物(174家)、金融服务(102家)以及数据和分析(81家)。在过去的三年里,布鲁克林在一些新兴领域也有显著增长,包括人工智能(23家初创企业)、区块链(14家)和虚拟现实(8家)。

@2007~2017年布鲁克林与曼哈顿的技术、创意岗位增长率

不过科技三角的产业空间很快就接近饱和,《2013版布鲁克林科技三角战略规划》与政策智库CUF都提出过一系列改造措施,以保障科技三角地区空间的利用效率。

布鲁克林创新经济学正在被其他城市和地区效仿,即所谓的“创新情结”。这在布鲁金斯学会的文章中也有提及:

“创新区”这一标签的使用越来越频繁。当地的利益相关者将这一标签应用于缺乏创建创新生态系统所需条件的公司、初创企业、机构或集群。这似乎是为了追赶新的经济发展潮流,希望获得商业、住宅和零售租金的溢价,或是在根本上缺乏对创新区内涵的理解。

这些项目通常是城市服务业态的集合,很少关注创新经济。从中得到的教训是:给一个地区贴上创新的标签并不意味着它就是创新性的。所以,真正意义上的“创新区”到底有哪些共性?

二、创新经济地理

《Innovation Complex》中的论述更多地围绕纽约的科技行业与初创公司展开,顺着创新经济、创新城市等等概念往前追溯,发现布鲁金斯学会在2014年发表文章《创新区的崛起:美国创新地理》。其中提到,创新区是创新地理具体的空间表现,创新地理(Geography of Innovation)指的是创新活动的空间集聚和同地办公(co-location)所带来的优势。

当行为者位于资源丰富、社会网络发达、有机会偶然相遇的地方时,他们就会获得收益,这些因素增加了识别机会和轻松解决问题的概率,并通过本地化的知识溢出来降低成本,获得实现规模经济的机会。创新活动是指将不同类型的知识融合成新的、不同的、意想不到的东西。像艺术一样,创新是一种创造性的表达。然而与艺术不同的是,创新的衡量标准在于市场接受度,它为创新实体带来商业回报,并推动社会经济增长。

创新区的类型学

世界上至少有100个创新区正在兴起。布鲁金斯学院的研究中,对于创新区的定义具象生动:

创新区是企业家和教育机构、初创企业、学校、混合用途开发、医疗创新、自行车共享和银行投资的综合体,所有这些都由交通连接,由清洁能源驱动,由数字技术连接,并由咖啡因提供燃料。

研究将创新区分为三种类型:

1. Anchor Plus(以“锚机构”为中心):大多出现在城市中心区,以“锚机构”、龙头企业以及大量参与创新商业化的企业、企业家以及剥离公司(spin-off companies)为主,例如MIT附近的肯德尔广场。

2. The Re-imagined Urban Area(有历史遗存、工业遗存的城市更新区域):通常在历史风貌区、滨水区附近出现,这些地方的工业或仓库正在经历空间与经济的转型,寻找创新增长的新路径。这种变化在一定程度上是由过境交通推动的,它们靠近高租金市中心,随后吸引先进的研究机构和“锚机构”,例如巴塞罗那的22@街区。

3. The Urbanized Science Park(城市化的科学园区):通常出现在城市郊区,传统上无序蔓延的创新领域正在通过增加建设密度和注入都市业态(包括零售和餐馆)来完成城市化的进程,例如北卡的三角研究园。

当然,这三种模式可能是动态演变或复合构成的。总之,创新区利用了大都市区不同的比较优势,通过高度组织的治理结构,建立起产业经济、空间规划和社会网络相互促进的正反馈机制,并形成包容的文化环境。

创新区的要素是什么

布鲁金斯学会的模型提出,“创新生态系统”的要素包括经济资产、实体资产和社会网络资产,放在Sharon Zukin的研究中,会有一些有趣的发现。

经济资产指的是直接或间接推动创新经济的企业、机构、组织,按照角色大致可以分为:创新的栽培者(innovation cultivator)、创新的驱动者(innovation driver)、社区尺度的便利设施(neighborhood-building amenities)。

栽培者的出现使创新区区别于其他产业园区。栽培者包括孵化器、加速器、概念验证中心(proof-of-concept centers)、技术转移平台、共享办公空间、职业提升教育机构、社区大学、风投公司、专业顾问等等面向创新产业的生产性服务业。在Zukin的研究中,栽培者完成了资本的集中与资本的循环,并提供了人才的流动通道。不过,布鲁金斯学会的研究也指出,栽培者的聚集有可能带来“过度填鸭式地”培养创业者的风险,有时适得其反。

创新驱动者指的是直接参与知识生产的、高附加值、高度创意、高度专精的部门,包括应用科学、工业设计、平面设计、媒体以及小型制造业。创新驱动者充分调动了社区的力量,但仅仅依靠驱动者并不足以支持创新经济的诞生。驱动者的引入可以通过设置研究型大学的卫星校区、鼓励将一定比例的办公空间开放给初创企业。

社区尺度的便利设施通常可以将“锚机构”与其他主体联系起来,激活街道和公共空间,吸引人们购物、娱乐、社交。

报告中提到,实体资产“将自然景观转变为实验室”。虽然这部分在Sharon Zukin的研究中并不是重点,但它们是可以通过空间设计直接干预的部分。

创新区的实体资产被分为公共领域的实体资产(公园、广场、无线网络、显示设备)、私人拥有的建筑空间(邻里商业、多元化的住宅社区)、以及与都市区有关联的实体资产(自行车道、人行道、更小尺度的街区、外溢到本地社区的技术支持等)。实体资产为知识生产与文化包容创造适宜的物理环境。

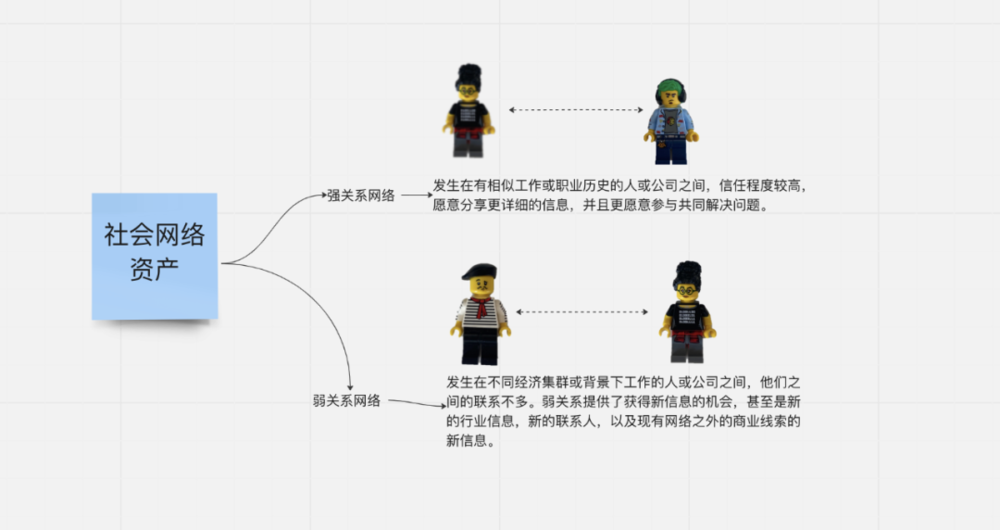

社会网络资产是发现新信息和关键信息的重要来源,它们帮助企业获取、进入市场、建立内外联系等等。良好的社会网络中可以形成协作的文化,这允许创新主体通过非正式的沟通与合作来互相学习不断变化的市场和技术趋势。

社会网络资产分为发生在相同领域内部的强关系和发生在跨领域间的弱关系网络。《创新区的进化》中提到,空间内容策划(programming)在建立社会网络资产的过程中发挥了重要的作用。能够促进强关系网络的空间内容有研讨会、专业会议、meetup、线下的技术社区等;建立弱关系网络的空间内容包括breakfast networkings、创新中心、跨行业的黑客松、tech-jam以及高度灵活开放空间。

是谁在推动创新区

结合Sharon Zukin创新经济系统中的利益相关者以及布鲁金斯学会总结的利益相关者类型,可以大致勾勒出城市创新区的行动者网络。

在这个网络中,创新经济的主导权是多元且流动的。大多时候,创新区赋予企业家更多权力,作为经济增长和创造就业的关键工具。例如,协作设施可以通过提供低成本、低风险的工作空间和提供技术共享来降低间接成本。有想象力的空间产品和社会网络可以支持创意的产生,并有效地将成长中的公司与导师、具有专业知识的顾问和潜在投资者联系起来。同时,创新区的知识溢出可以吸引更多跨行业的生产者,并反哺本地社区的发展,在一定程度上消除数字鸿沟。

三、创新区的特质

“创新区”的概念本身也在进化,但其推动力始终来自于社会人口结构、技术趋势、地方领导力以及“锚机构”的地方投资等。创新经济的其中一项特质在于消融边界,这包括空间上的阻隔和不同产业之间的壁垒。

多孔的创新区

越来越开放的创新趋势正在深刻影响着企业选址与城市设计的方法,选址与设计的对象从实验室转向共享办公空间,再过渡到可以进行混合用途开发的地区。Henry Chesbrough将这一过程描述为:

企业通过灵活地利用内部和外部资源,更加公开地产生新想法,并将其引入市场。在这种新的工作方式下,外部资源可以产生创意,然后由公司内部商业化,而内部创意可以由外部初创公司和企业家商业化。企业和周围环境之间的边界更容易渗透,这使得创新可以在内外部轻松移动。

这意味着空间设计和空间内容都需要适应创新活动的“多孔性”。

开放式创新(Open Innovation)的现象延伸到新的行业,也改变了空间的设计,重塑建筑之间的关系。和发生在企业层面的创新类似,创新区也在经历传统边界的打破,公共与私人之间的关系也更容易渗透。创新区的空间设计逻辑从“设计一个园区”变成“设计一座城市”。比如可以在网络覆盖的公共空间进行头脑风暴,在共享的工作空间推进方案,在私人技术实验室进行原型设计,并在公共街道上进行测试。

超本地化

在《创新区的进化》中,创新区中的知识生产部门出现了“超本地化”(hyper localization)的趋势。

尽管跨越地理空间传播信息的边际成本已经显著下降,但传播知识的边际成本仍会随着距离的增加而上升……因此,对高价值、知识密集型行业而言,城市集群的知识溢出效益仍然可观。例如,研发实验室在0.25英里(约400米)半径范围内的集群效应是显著的。集群效应还会随着距离的增加而迅速消散。

基于这一趋势,空间内容的策划变得更加灵活。通过内容策划可以将传统的园区或住宅社区转变为创新区。例如可以同一栋建筑内植入跨行业的实验室、共享办公、孵化器等等,并通过相应的空间设计放大它们的效用,

这与空间内容的策划有关,为专业人才设计“自发的机会”让他们彼此互动,一位地区领导人分享道。对建筑师和建筑经理的采访中可以发现,今天的创新空间需要空间设计和空间内容的调和。

创新区的策略

布鲁金斯学会对创新区管理者和设计者的访谈中总结出五项策略:

1. 建立合作领导网络;

2. 设置清晰的增长愿景;

3. 主动追求人才与技术;

4. 拓宽资本获取的渠道;

5. 促进社区包容性。

合作领导网络由“锚机构”、其他企业与政府部门建立,他们在设计、交付、营销和地区治理方面形成合作。创新必须超越单个组织和企业的边界,需要不同角色之间的思想交流。例如三螺旋模型就是一种典型的协作领导网络(企业、研究型大学与政府之间的互动)。在合作领导网络中,它们需要发挥催化剂、整合者和推动者的角色。

增长愿景来自于对本地比较优势的认知,围绕具有竞争力的本地产业设计和策划空间内容。

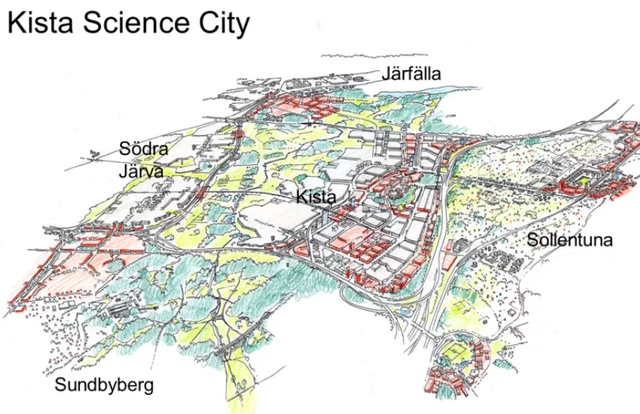

例如斯德哥尔摩的Kista Science City,为了促进生命科学与技术通信产业的协作,分别设置了Ideation Workshop,帮助病患、医疗团队和技术企业寻找解决方案;组织HealthHack,搭接生命科学和ICT领域的团队在48小时内完成从草图到原型的设计等等。

@Kista Science City

技术对于创新区的人才吸引力至关重要,重要性体现在两方面:

- 先进的技术提供了一个平台,在这个平台上,创新被概念化,并且在后续的研发工作中继续推进;

- 将技术嵌入标准公共基础设施,比如安装光纤以产生高质量的城市互联网环境,这被认为是一种基础设施投资。

促进社区包容性意味着以创新区为平台,改善邻近的贫困社区,并为城市低收入居民创造教育、 就业和其他机会,包括提供K8学校、资金支持、扩大经济适用房、提高劳动市场参与率、激发当地企业家精神等等,例如麦德林地区通过制造实验室(fablab)培养非正式住区居民的创新技能。

另外,布鲁金斯学会还进行了追踪观察,将范围扩大到美国以外的创新区。其中关于创新中介的作用值得研究,

过去一年,多元化的中介机构以及大量本土加速器、孵化器大幅增长。与以往任何时候相比,中介机构似乎越来越多地成为地方政府、初创企业、中小型企业、甚至在某种程度上成为大公司和研究机构不断增长的创新催化剂,鼓励人们和公司以前所未见的方式和规模进行互动合作。

中介机构的作用越来越重要,它正在帮助创新领域从传统的“研究与开发”模式转变为“搜索与开发”模式(from the traditional “research and development” model to a “search and development” one)。例如Cambridge Innovation Center(CIC),为初创企业提供空间,并提供风险投资公司、专业服务和即插即用的空间环境。

四、创新城市的未来是不是科技乌托邦

创新综合体是创新区的更新版本,是城市化的硅谷。正如Sharon Zukin提到“创新综合体”是如何在布鲁克林创新海岸形成的:

一家高科技制造公司在DUMBO设计产品、在海军造船厂生产制造、在市中心的办公室做决策。这三个地点将“创新情结/创新综合体”联系在一起。

Sharon Zukin在2020年的一篇文章提到城市在科技叙事中的缺席,究其原因是由于上世纪末以“田园资本主义”为代表的科技园区建设浪潮,毕竟硅谷在本质上还是郊区蔓延的产物。不过,在科技回归都市的趋势中,创新经济的乌托邦构想已经不局限于数字基础设施、科技企业、技术社区等等意向,城市消费者行为的变化也在推动科技乌托邦的兑现。

城市居民也显示出他们非常愿意从事“无偿工作”,为数字社区创造内容。“Yelp效应” 与 Instagram 上的“网红景观”,通过用户对本地商业和社区照片的评论,无形中加深了不同地方的差异,把更多的游客、游客和客户带到了当地的“网红地标”。

回到布鲁金斯学会对于创新区的定义,也像是一种技术乌托邦构想。不可否认,智慧城市、无人驾驶、人工智能等等与创新经济密切相关的概念正在成为未来都市蓝图中的共识,城市地理学家Sarah Moser将这种规划范式称为“独角兽规划”(unicorn planning)。从谷歌的Sidewalk Labs到最近公布的Telosa、The Line等等方案,创新经济对城市景观的影响变得越来越可感知,然而技术能在多大程度上为城市生活带来改变,现在仍有质疑的声音:

迪士尼和Telosa的共通之处在于,它们都在推销一种生活方式,在这种生活方式中,建筑创造了一种环境,与舞台布景没有什么不同。

另一方面,在Sharon Zukin也曾写道,创新经济是将城市塑造成反乌托邦的“社会工厂”。

在这里,工作空间和工作时间从办公室和车间延伸到Hakathon、聚会和咖啡馆。公园是技术伙伴们的游乐场和聚集地;大学设立“创业工作室”来灌输创业热情。创新区的空间性将这些文化嵌入到城市景观中,同时掩盖了它们的制度支持。正如地理学家Sami Moisio和Ugo Rossi所说,它们帮助城市成为“国家精心安排的实验性治理和创造性商业活动的平台”。

[1]《Innovtaion Complex》:https://book.douban.com/subject/34996852/

iNews新知科技 关注科技,自有新知

iNews新知科技 关注科技,自有新知