在2025年全国两会上,“具身智能”首次被写入政府工作报告,标志着这一技术正式上升为国家战略。

报告还明确提出,大力发展智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。而在北京、上海、广东、深圳、四川等十余个省市,今年也都将具身智能、智能机器人写入了政府工作报告。

这标志着以人形机器人为代表的具身智能,正在从科幻电影和实验室中走进我们的工作和生活中,并正式上升为国家战略同时标志着人形机器人被定位为“颠覆性产品”,是继计算机、智能手机后的新增长极,有望成为新质生产力的代表领域。但是,在两周之前,图灵奖得主、Meta首席AI科学家杨立昆在一档播客节目中“炮轰”人形机器人。

杨立昆认为,目前我们仍然没有家用机器人,也没有能够完成猫或狗所能完成任务的机器人,更没有完全自主的L5级自动驾驶汽车。他提到,过去一两年里,出现了很多机器人公司,虽然他们所有的演示都令人印象深刻,但这些机器人实际上都很蠢。它们不能做人类能做的事情,不是因为它们缺乏身体能力,而是因为它们根本不够聪明,无法驾驭现实世界的复杂性。

杨立昆毫不留情地指出,当前机器人虽然能在实验室完成倒水、搬箱子等预设动作,但其本质仍是“程序木偶”。

他以波士顿动力机器人为例:“当它完成一个后空翻时,观众惊叹的其实是工程师提前编写的数千行代码,而非机器‘理解’了物理世界。”相比之下,普通家猫无需训练就能自主完成跳跃、平衡等高难度动作,这种生物本能背后的感知与决策能力,恰恰是当前AI系统最致命的短板。

杨立昆还提出,很多这样的公司都寄希望于AI在未来3到5年内会取得快速进展,按照他们的预计,到他们准备好大规模生产和销售这些机器人时,AI的进步将使它们足够智能。然而,杨立昆认为这是一场豪赌,任何人都无法确定这是否能在三至五年内实现。

最后,杨立昆强调,虽然我们无法确定未来三到五年内AI的具体进展,但我们极有可能在未来十年内取得更大的AI进展,从而制造成更灵活的机器人。因此,他认为未来十年将是机器人时代。

那么,“人形机器人”到底是啥?它的定义和分类是什么?它有着怎样的发展历程?市场前景具体怎么样?未来十年,它将引领哪些趋势?跟我们创业者和普通人有哪些关系?下面,笔记君将为你一一拆解细说。希望今天的分享,对你有所启发。

一、从“铁疙瘩”到“钢铁侠”,人形机器人进化简史

说到人形机器人,大家可能第一个想到的就是电影里的变形金刚。但现实不是科幻电影,咱们先来搞清楚到底啥才算人形机器人?

学术界给它的定义是:人形机器人是一种仿生机器人,指形状及尺寸与人体相似,能够模仿人类运动、表情、互动及动作的机器人,并具有一定程度的认知和决策智能。

咱们用大白话说,就是长得像人、动起来像人、还能像人一样思考的机器。得有脑袋身子胳膊腿(可不是机器猫那种圆滚滚的造型),既能搬东西走路,又能看能听会学习——就像给机器装上了人类的“五感”和“大脑”。

现在市面上主要有三种人形机器人:

第一种是轮式人形机器人,就是在机器人的底盘装上轮子,商场酒店里比较常见。优点是移动快又稳(毕竟轮子是人类最伟大发明),缺点是一碰到楼梯台阶就傻眼。

第二种叫足式人形机器人,用两条腿或更多腿走路的。虽然能爬坡上楼,但能耗大控制难,用不了一会儿就得给它充电。

第三种是全能型人形机器人,这才是终极形态。双手双脚俱全,装备AI大脑和传感器,(能看、能听、有触觉、有思考)能适应各种复杂场景。

我们再来看看人形机器人是怎么进化的:

人类对人形机器人的执念,得从500年前说起。达芬奇老爷子不光画蒙娜丽莎,还偷偷在笔记本里画过机械骑士——堪称机器人概念的“文艺复兴”。

后来,也有很多科幻作家在作品中描述了未来世界出现的机器人,现在用来称呼机器人的“robot”和“Android”,就是来自这些作品。

想象力,是一切科学进步的原点。

从想象到现实的转折点发生在1967年,日本早稻田大学整出个2米高的“铁憨憨”WABOT-1。

它有2米高,重160公斤,装配了肢体控制系统、视觉系统和语音交互系统,有着人类一样的双手和双腿,全身有26个关节,手上还装了触觉传感器。虽然因为技术的不成熟,它160公斤的体重配上婴儿智商,走起路来跟醉汉似的,但好歹迈出了人形机器人领域探索从零到一的关键一步。

1984年,它进化到可以更自然地使用日语对话,擅长识别乐谱,并根据乐谱灵活弹奏电子琴。

此后直到2010年,人形机器人技术都没有取得显著的突破。这两台机器人虽然很初级也很笨拙,并没有产生划时代的技术突破,只是短暂地点燃了科技之火。但星星之火,可以燎原。

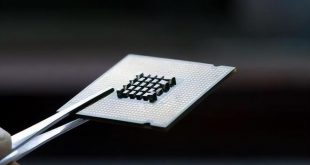

直到2013年,这个领域才真正开挂。波士顿动力的Atlas机器人平地摔跤概率降到10%以下,不仅能跑酷翻跟头,还能在雪地里跳“机械芭蕾”。软银的Pepper机器人更绝,商场里当导购时,连你“随便逛逛”的眼神都能看穿。

最近十年堪称机器人的“高考冲刺期”:特斯拉的Optimus从实验室小白变身家政达人,达芬奇手术机器人能在头发丝上雕花,大语言模型让机器开始学会“举一反三”,在运动能力、感知能力、人工智能等方面取得了很大突破。

现在最前沿的研究,是让机器人像人类幼崽那样“观察-试错-总结”,在陌生场景里自主进化。

如果说前十年是人形机器人蹒跚学步的阶段,那么现在这个领域正在进入爆发式成长期。随着AI、机器人学和机器学习技术的三重突破,全球科技巨头正在掀起一场“类人革命”。

我们未来十年也许会看到:制造业出现人机协作车间,服务业诞生第一批“机械员工”,医院实现全天候智能手术协同科室。这种技术迁徙给我们带来的不仅是效率革命,更在重新定义“智能”与“劳动力”的边界。

毫不夸张地说,人形机器人用60年,走完了我们人类200万年的进化之路。

二、人形机器人行业,发展前景如何?

1. 全球市场

我们先来看一组震撼数据:

高盛预计,到2035年全球人形机器人市场规模可达380亿美元,较之前预测大幅提升。

摩根士丹利预测,美国市场到2030年人形机器人总收入约40亿美元,2040年达2400亿美元,2050年升至1万亿美元。

麦格理则更为乐观,认为到2050年市场价值可达3万亿美元,相当于去年整个法国的GDP,充分显示出其对人形机器人在各行业广泛应用的信心。

ARK Invest更是大胆预估,全球人形机器人市场规模最高可达24万亿美元,等于现在全球股市总市值的四分之一,家庭和工厂这对“钢铁CP”要平分天下。

面对如此广阔的市场,美国科技巨头们正在重磅出击,抢占人形机器人赛道。

手握算力、大模型、数据训练这“硬核三件套”,特斯拉、英伟达、谷歌、OpenAI四大金刚正在重塑行业格局:

作为赛道头号玩家,马斯克从芯片研发到AI训练全链路通吃。特斯拉的Optimus机器人采用全电驱动方案,出厂设置就写着“量产基因”——2025年先造几千台“机械工人”,2027年要搞百万级产能。这些“钢铁员工”将率先在自家汽车厂搬零件、运物料,未来还要闯进商场和千家万户。

黄仁勋的算力帝国正在打造机器人界的安卓生态。英伟达的Isaac GR00T平台就像虚拟少林寺,能生成海量“武功秘籍”(运动数据)供14家盟友修炼。Figure AI、Agility Robotics这些新秀,正靠着老黄的算力弹药库,在物流仓储领域杀出血路。

双料王牌RT系列+Gemini2.0模型,让谷歌成为机器人的“神经中枢”。它与Apptronik联手打造的下一代机器人,就像装了现实世界扫描仪,正在疯狂吸收空间物理智能。

OpenAI的山姆·奥特曼虽不亲自造机器人,但通过给Figure AI、1X等新贵赋能大模型技术,正在下一盘智能生态的大棋。

除了巨头公司纷纷入局,现在全球搞人形机器人就像在打一场“没有硝烟的世界大战”,各国政府也都撸起袖子下场当起了天使投资人。

美国在2024年直接甩出《AI政策路线图》,据说搞出新型传感器的公司能领到比员工年薪还高的补贴,投资人形机器人的机构税费直接打七折。

加拿大专攻机器人的“最强大脑”和“钢铁之躯”,制定了一系列针对性政策。

日本押注精密减速器,就像在造机器人的“心脏起搏器”;韩国狂点柔性传感器科技树,要给机器人装上“仿生皮肤”,都是围绕自己的核心科技做战略布局。

毫不夸张地说,人形机器人这条赛道上的较量早就不是企业间的比拼,而是国家战略级的科技军备竞赛。

2. 中国市场

值得注意的是,这张全球人形机器人行业版图正在被中国力量重新勾勒。

2023年,咱们拿下了32亿美元市场,占全球37.6%——相当于全球每三台人形机器人里,就有一台贴着中国标签。这还不是最震撼的,到2030年,这个比例要冲到45%以上,相当于在全球机器人市场这块蛋糕上,切走小一半,重塑整个产业格局。

中国凭什么能后来居上?三大杀手锏正在显灵:

政策加速器:就像给产业装上了火箭助推器,从税收优惠到产业园孵化,政策组合拳打得比咏春还密。

供应链护城河:从苏州的精密齿轮到深圳的AI芯片,整条产业链能在方圆500公里内配齐,这效率堪比机器人界的“美团外卖”。

场景试验田:光是珠三角的智能工厂,就藏着3000+台机器人实训基地,这相当于给技术进化开了十倍速外挂。

咱们国家也持续推出人形机器人支持政策,为产业发展按下快进键。

在工信部2023年11月份印发的《人形机器人创新发展指导意见》中提到,人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车之后的又一颠覆性产品,并给出明确时间表,将人形机器人定位为重要的经济增长新引擎。

国家规划的五年路线图是这样的:

2025年,完成关键技术验证,实现批量生产;建立国家级测评认证平台。

2027年,形成“基础层-技术层-应用层”完整产业链,培育3~5家全球领军企业。

2030年,建成国内有重要影响力的人形机器人产业高地,技术指标达到国际先进水平。

这一切都指向一个明确的导向:中国不单要做世界工厂,更要当全球智能经济的中央引擎——6万亿美元的市场,足够再造十个新基建神话。

未来十年的这场智能革命就像500年前的大航海时代重现,而中国制造的指南针,正指向新大陆的坐标。

三、未来10年,人形机器人将怎样改变我们的生活?

今年1月,英伟达CEO黄仁勋在采访时表示:“通用人形机器人技术将最为实用,因为我们的世界是围绕人类需求建造的。”

他坦言,实现这一目标极具挑战,但随着Transformer、大型语言模型(LLM)及基础模型的突破,已让通用机器人迈入可能实现的阶段。

短短两个月后,在刚刚结束的GTC大会上,他更是直接表示:“通用机器人的时代已经到来。”

与此同时,特斯拉CEO埃隆·马斯克也在CES 2025上做出过大胆预测:人形机器人将成为“史上最大产品”,全球或将需要300亿台,远超任何其他产品。

只能说,英雄所见略同。

接下来,我们来畅想一下未来10年,人形机器人走进我们生活后的场景。

1. 管理变革:我们可能是最后一代“纯人类”管理者

将来,可能出现这样的画面:

我们在公司开会时,人类总裁边上会坐着一个“机器人顾问”,它能瞬间分析10份竞品报告,还能预判市场趋势。

你不再是管人,而是管“人机混编部队”,需要协同人类的创意能力和机器人的执行力。

将来也许在重大决策的时候,我们的人类CEO和AI战略官会进行一场“脑暴对决”,一个靠洞察人性和直觉拍板,一个用亿万级大数据推演,最后合成一个最优解。

很有可能,我们是最后一代“纯人类”管理者。

2. 养老革命:从“老无所依”到“老有所AI”

将来,可能出现这样的画面:

人形机器人将成为独居老人的“全天候守护者”,比如能通过老人的生理数据和走路步态提前7天预警中风风险,半夜给老人递水喂药,给瘫痪老人翻身、擦洗身体。

终有一天,机械臂的力度可能会比护工更轻柔。

而且,机器人通过大数据,还会整理老人的人生故事,甚至比子女更记得清老照片背后的细节故事。

我们可以想象一个场景:在一位老人患阿尔茨海默症的初期,机器人用全息投影重现老人第一次约会的场景,那是怎样的一种关怀和感动。

凡人终有一死,当生命走到尽头,机器人能模拟已故亲人的声音,对即将逝去的生命做最后的告别,也许当我们拉着机器人有人类体温的手告别这个世界时,不再感到冰冷和孤独。

3. 教育解放:家长从“作业陪练”转型“人生导师”

将来,可能出现这样的画面:

人形机器人会成为“超级家教”。孩子数学题讲了三遍还不懂?

教育机器人会切换N种解题思路,甚至用全息投影“召唤”阿基米德来“远程授课”,还能检测孩子坐姿,提醒护眼距离。

孩子课文背不下来情绪崩溃的时候,机器人能释放安神香氛,播放舒缓音乐,等孩子平静下来后,变身动画片里的角色继续教学。

终于,周末我们不再为孩子的作业和课外辅导而焦虑崩溃,全家人和机器人一起玩历史剧本杀,说不定孩子学得比上课时还认真。

这时候的家长,才会成为孩子的“人生导师”,而不是“鸡娃狂魔”。

4. 社会升级:让我们的生活更美好

将来,可能出现这样的画面:

机器人交警用激光眼扫描200米外逆行的外卖电动车,预判轨迹比老交警更快。

急救机器人在救护车到达前为病人或伤员展开急救,大大提高人类在意外事件中的存活率。

凌晨3点的环卫机器人,既能用夹子捡烟头,也会用声波驱赶翻垃圾桶的野猫,环保指数拉满。

农业机器人带传感器的手指能摸出土壤湿度,发现病虫害时自动调配生物农药,比老农更懂种地。

机器人文物专家用纳米笔修复敦煌壁画,误差比头发丝直径还小。

除夕夜全家围坐,人类孩子和机器人弟弟比赛包饺子,老人笑着看两个“孙子”斗嘴。窗外,机器人环卫工正安静扫走爆竹碎屑,迎接属于两个智慧物种的新年。

结语

我们这代人注定是“两栖物种”——前半辈子生活在纯人类纪元,后半生见证硅基文明崛起。

当机器人开始包揽拧螺丝、送快递、做手术这些“做事”的技艺,人类或许有着更终极的使命——为钢铁躯壳注入灵魂温度。把社会管理、人文关怀、教育和传承这些人类几千年的智慧瑰宝,传授给人工智能,开启人机互生、人机共舞的新时代。

在过去几十年里,持续引领科技创新和变革的地方,是美国的硅谷。

参考资料:

1.《人形机器人发展路线之争:“大脑”优先,还是“运动”优先?》,猎场备忘录

2.《两会透视|具身智能成国家战略,智能机器人加速进化》,Wisson万勋

3.《Meta首席科学家炮轰人形机器人:价值千亿的豪赌还是科技骗局?》,人机与认知实验室

4.《人形机器人全景分析,读这一篇就够了!》,制造前沿,作者:田真

5.《具身智能机器人系列-人形机器人》,杰瑞前沿

6.《人形机器人产业全景分析(一):特征、历程和国内外市场》,产业创新研究,作者:司马克Smark

7.《人形机器人发展史》,无线电杂志

8.《人形机器人加速进入日常生活》,新华网

9.《行业报告|2025人形机器人深度分析报告:人形机器人的GhatGPT时刻已至》,TOP行业报告

10.《2025-2035年人形机器人发展趋势报告:科技变革下的产业、社会与经济新局》,欧米伽未来研究所

iNews新知科技 关注科技,自有新知

iNews新知科技 关注科技,自有新知